Lucrecia Martel se niega a creer que Netflix sea la solución para el cine latinoamericano

- por © Redacción (Argentina)-PRODUCCIONLATINA.com

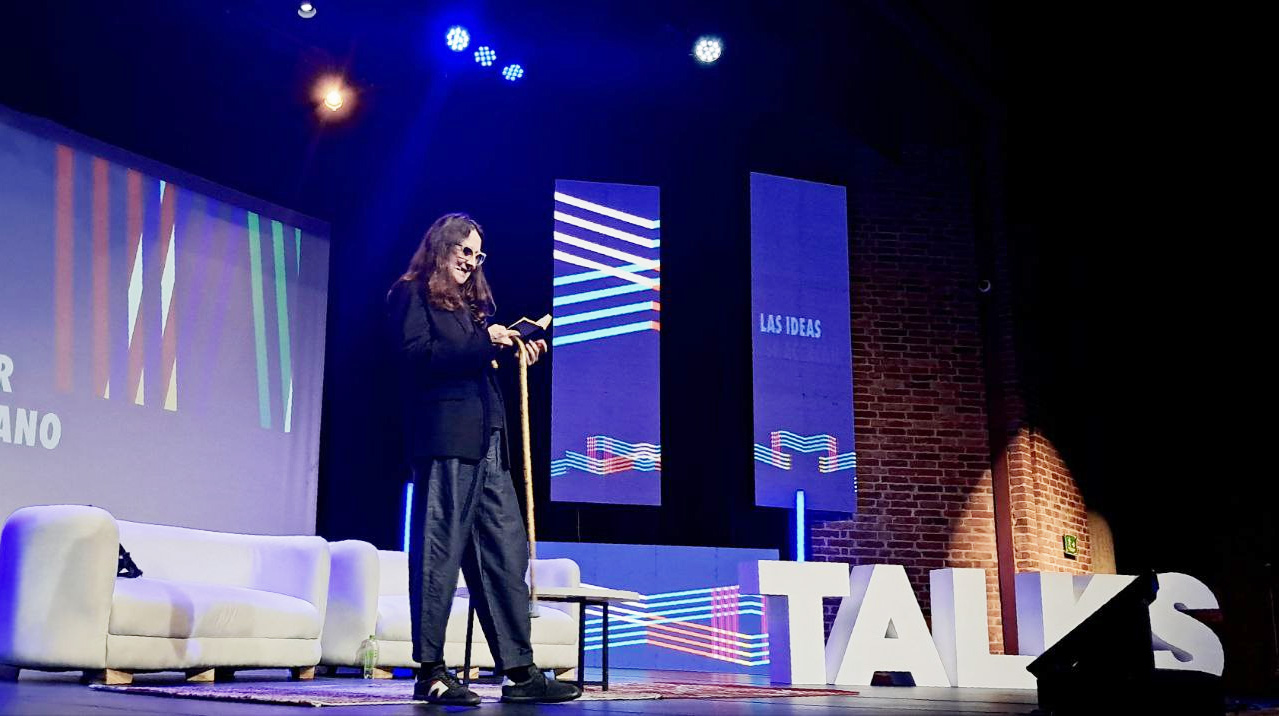

La cineasta argentina Lucrecia Martel no llegó al Bogotá Audiovisual Market (BAM), esta semana, para halagar a la industria, ni para ofrecer fórmulas fáciles. Lo dejó claro desde el primer minuto de su intervención, apoyada en un bastón y con un cuaderno de notas entre las manos. La directora de "La Ciénaga" y "Zama" dedicó más de una hora a hablar de cine, pero también de crisis ambiental, desigualdad, plataformas de streaming, inteligencia artificial y hasta insomnio. No esquivó ningún tema.

El rechazo de Martel a los cánones establecidos no se limita a la estética. Su crítica también alcanza a las estructuras de poder económico que controlan la industria audiovisual. Hizo hincapié en el dominio creciente de las plataformas, donde un par de empresas —casi todas estadounidenses— deciden qué se produce y qué se distribuye. "Antes nos quejábamos de que seis o siete majors controlaban la distribución mundial. Ahora hay solo uno o dos países dominantes, con plataformas que preservan —y deciden— qué se produce", explicó. Entre esas plataformas, Netflix ocupó un lugar destacado en su análisis. "Es una empresa estadounidense. ¿Realmente responde a nuestros intereses? Que de vez en cuando estrene una 'Roma' en blanco y negro no cambia nada. Es como soltar a un prisionero de vez en cuando", cuestionó.

Sin embargo, esa visión sobre la popular plataforma no le impidió vender los derechos de "Zama" para ser incluida en su catálogo.

Martel desplegó su pensamiento sobre un escenario en el que, según advirtió, los procesos irreversibles ya están en marcha: acidificación de los océanos, deshielo del permafrost, microplásticos en los cuerpos de criaturas marinas que ni siquiera conocíamos. "Es como si los mamuts atrapados en el hielo estuvieran a punto de reaparecer. Y en las fosas marinas más profundas ya hay criaturas con microplásticos en sus cuerpos. Ni siquiera las conocíamos, pero ellas ya llevaban nuestro rastro", explicó.

Esa mirada sobre la catástrofe ecológica se trasladó a su concepción del cine y de la cultura en general. Martel rechazó la solemnidad con la que a menudo se habla del arte, esa tendencia a colocar la cultura en un pedestal. "¿Para qué sirve la cultura? En cuanto hablamos de ella, todos adoptan un tono solemne, como si fuera algo sagrado. Pero mi teoría es que la cultura es una forma de guerra ecológica", lanzó. Para sostener esta idea, repasó cómo Hollywood aprovechó las guerras mundiales para consolidar su hegemonía global: "Las películas transmitían valores heroicos, construyeron la narrativa de que Occidente —y dentro de él, Estados Unidos— era el 'lado correcto'. Y lo lograron con cintas brillantes, como 'Casablanca'".

A su juicio, la cultura no es intrínsecamente benéfica. "No somos automáticamente los buenos. La cultura no es inherentemente positiva. Si busca imponer cualquier valor —tradicional o progresista— como hegemónico, termina en el mismo lugar: cucarachas transparentes en el fondo del mar con plástico en el cerebro", advirtió.

Martel pidió abandonar las fórmulas gastadas y mirar el entorno inmediato, ese que el cine latinoamericano suele ignorar. "El cine que necesitamos hoy no puede seguir replicando fórmulas ya agotadas", afirmó. Para ella, el problema es que muchas de las películas que se producen en la región parecen seguir un "manual de instrucciones". Por eso propuso un ejercicio radical: observar la realidad cotidiana sin filtros. "¿Cuántas historias ocurren cada día en los barrios que nunca llegan a las pantallas? ¿Cuántos gestos, voces y ritmos cotidianos hemos dejado fuera por pensar que no eran 'cinematográficos'?", se preguntó

La cineasta también se refirió al impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en países como Argentina, donde las brechas tecnológicas se combinan con la pobreza estructural. "La IA acelera el tiempo de forma brutal. Y aquí la pobreza no es una excepción, es la condición. Hay que hacer cine desde ahí, sin fantasear con presupuestos imposibles", dijo. Mencionó con escepticismo la adaptación de "Cien años de soledad" en Colombia, producida por Netflix: "A ver cuándo vuelve a pasar. Quizá dentro de otro siglo".

En su despedida, Martel evitó los lamentos por la falta de recursos o los obstáculos del mercado. Su propuesta fue clara: inventar el futuro sin esperar permisos ni subsidios. "Inventemos el futuro con cine, literatura, teatro o hasta con microhistorias en redes. Pero sin depender de subsidios estatales ni llorar por lo que no tenemos", sentenció. Para ella, el problema no es hacer cine sin dinero, sino repetir modelos ajenos bajo la promesa de un éxito improbable. "Si solo sirve para dominar, es guerra edulcorada. Pero si de verdad queremos cambiar algo, tenemos esa posibilidad", concluyó.

La presencia de Martel en Bogotá no termina con su intervención en el BAM. La Cinemateca colombiana le dedica una retrospectiva que se extenderá del 18 al 27 de julio. Un repaso por su cine donde lo cotidiano y lo político se cruzan sin etiquetas, donde el sonido y el espacio son tan importantes como los diálogos y donde, como ella misma dijo, "hay que desaprender lo que nos han enseñado que debe ser el cine".

Sigue nuestras noticias por Instagram.

El rechazo de Martel a los cánones establecidos no se limita a la estética. Su crítica también alcanza a las estructuras de poder económico que controlan la industria audiovisual. Hizo hincapié en el dominio creciente de las plataformas, donde un par de empresas —casi todas estadounidenses— deciden qué se produce y qué se distribuye. "Antes nos quejábamos de que seis o siete majors controlaban la distribución mundial. Ahora hay solo uno o dos países dominantes, con plataformas que preservan —y deciden— qué se produce", explicó. Entre esas plataformas, Netflix ocupó un lugar destacado en su análisis. "Es una empresa estadounidense. ¿Realmente responde a nuestros intereses? Que de vez en cuando estrene una 'Roma' en blanco y negro no cambia nada. Es como soltar a un prisionero de vez en cuando", cuestionó.

Sin embargo, esa visión sobre la popular plataforma no le impidió vender los derechos de "Zama" para ser incluida en su catálogo.

Martel desplegó su pensamiento sobre un escenario en el que, según advirtió, los procesos irreversibles ya están en marcha: acidificación de los océanos, deshielo del permafrost, microplásticos en los cuerpos de criaturas marinas que ni siquiera conocíamos. "Es como si los mamuts atrapados en el hielo estuvieran a punto de reaparecer. Y en las fosas marinas más profundas ya hay criaturas con microplásticos en sus cuerpos. Ni siquiera las conocíamos, pero ellas ya llevaban nuestro rastro", explicó.

Esa mirada sobre la catástrofe ecológica se trasladó a su concepción del cine y de la cultura en general. Martel rechazó la solemnidad con la que a menudo se habla del arte, esa tendencia a colocar la cultura en un pedestal. "¿Para qué sirve la cultura? En cuanto hablamos de ella, todos adoptan un tono solemne, como si fuera algo sagrado. Pero mi teoría es que la cultura es una forma de guerra ecológica", lanzó. Para sostener esta idea, repasó cómo Hollywood aprovechó las guerras mundiales para consolidar su hegemonía global: "Las películas transmitían valores heroicos, construyeron la narrativa de que Occidente —y dentro de él, Estados Unidos— era el 'lado correcto'. Y lo lograron con cintas brillantes, como 'Casablanca'".

A su juicio, la cultura no es intrínsecamente benéfica. "No somos automáticamente los buenos. La cultura no es inherentemente positiva. Si busca imponer cualquier valor —tradicional o progresista— como hegemónico, termina en el mismo lugar: cucarachas transparentes en el fondo del mar con plástico en el cerebro", advirtió.

Martel pidió abandonar las fórmulas gastadas y mirar el entorno inmediato, ese que el cine latinoamericano suele ignorar. "El cine que necesitamos hoy no puede seguir replicando fórmulas ya agotadas", afirmó. Para ella, el problema es que muchas de las películas que se producen en la región parecen seguir un "manual de instrucciones". Por eso propuso un ejercicio radical: observar la realidad cotidiana sin filtros. "¿Cuántas historias ocurren cada día en los barrios que nunca llegan a las pantallas? ¿Cuántos gestos, voces y ritmos cotidianos hemos dejado fuera por pensar que no eran 'cinematográficos'?", se preguntó

La cineasta también se refirió al impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en países como Argentina, donde las brechas tecnológicas se combinan con la pobreza estructural. "La IA acelera el tiempo de forma brutal. Y aquí la pobreza no es una excepción, es la condición. Hay que hacer cine desde ahí, sin fantasear con presupuestos imposibles", dijo. Mencionó con escepticismo la adaptación de "Cien años de soledad" en Colombia, producida por Netflix: "A ver cuándo vuelve a pasar. Quizá dentro de otro siglo".

En su despedida, Martel evitó los lamentos por la falta de recursos o los obstáculos del mercado. Su propuesta fue clara: inventar el futuro sin esperar permisos ni subsidios. "Inventemos el futuro con cine, literatura, teatro o hasta con microhistorias en redes. Pero sin depender de subsidios estatales ni llorar por lo que no tenemos", sentenció. Para ella, el problema no es hacer cine sin dinero, sino repetir modelos ajenos bajo la promesa de un éxito improbable. "Si solo sirve para dominar, es guerra edulcorada. Pero si de verdad queremos cambiar algo, tenemos esa posibilidad", concluyó.

La presencia de Martel en Bogotá no termina con su intervención en el BAM. La Cinemateca colombiana le dedica una retrospectiva que se extenderá del 18 al 27 de julio. Un repaso por su cine donde lo cotidiano y lo político se cruzan sin etiquetas, donde el sonido y el espacio son tan importantes como los diálogos y donde, como ella misma dijo, "hay que desaprender lo que nos han enseñado que debe ser el cine".

Sigue nuestras noticias por Instagram.

Deja tus comentarios

Enviar un comentario como invitado